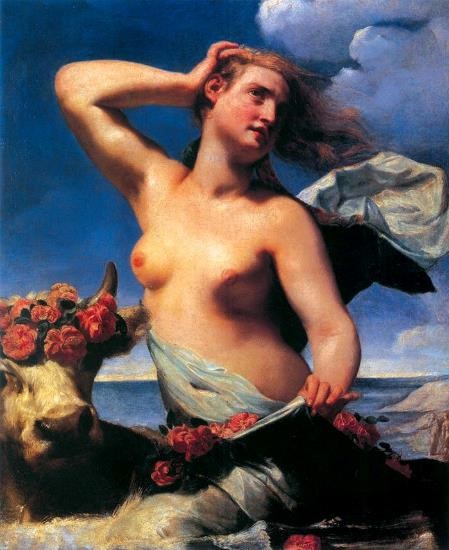

Il giorno 8 febbraio 2021 è scomparsa Bianca Maria Radelli vedova Molinari Pradelli. Questa donna quasi novantenne era la custode della collezione Molinari Pradelli, forse la più importante raccolta privata di pittura di natura morta del XVI-XVII secolo. Fanno parte di essa opere fondamentali per la storia dell’arte fra cui, quella che personalmente prediligo, “Il ratto d’Europa di Guido Cagnacci (1601-63)”.

Qualcuno recentemente ha paragonato il ratto avvenuto da parte di Zeus, trasformatosi in toro, della bella Europa al toro simbolo dei mercati finanziari che rapiscono oggi l’Europa.

Questa collezione è talmente fondamentale che spesso autori anonimi vengono riferiti ai dipinti ivi presenti, al pari di quanto avviene per i musei più importanti al mondo. È sbagliato definire privata la collezione Molinari Pradelli. Bianca Maria l’ha sempre resa pubblica. Si poteva visitarla sempre gratuitamente e sempre ben accolti, persino con il pullman durante le giornate dedicate alle ville storiche. Una collezione irrequieta continuamente in viaggio, prestata alle più svariate e importanti mostre in Europa, sempre a titolo gratuito. Ricordiamo fra tutte “Dipinti barocchi dalla collezione di Francesco Molinari Pradelli” alla Galleria degli Uffizi tenutasi dall’11 febbraio all’11 maggio 2014. In cui furono esposte 100 opere scelte tra le 200, che la compongono. In quella occasione furono ricostruiti gli ambienti della villa e quei dipinti ben figuravano contigui a quelli del divino Raffaello. Incontrando Bianca Maria nessuno ne poteva sospettare l’età. L’unica cosa che ti colpiva era l’energia e la vitalità, che ti stupivano. Bianca Maria era una vera mecenate. Ospitava, sempre gratuitamente, in ossequio al marito, il celebre direttore d’orchestra Francesco Molinari Pradelli (1911-1996), continuamente Direttori d’orchestra, personaggi del mondo musicale e della cultura internazionale, così come giovani artisti esordienti. Costantemente impegnata nell’organizzazione di concerti e di iniziative benefiche. Rammento un significativo episodio; mi chiese di accompagnare un suo ospite a Bologna dall’assessore alla cultura. Pensate era il sindaco, di cui confesso di non ricordare il nome, di una città russa, a me sconosciuta, di oltre un milione di abitanti, che stava combinando il gemellaggio con Bologna. La collezione è ospitata alla villa ora nota come Molinari Pradelli, un tempo Villa Marana, uno squadrato edificio seicentesco, circondato da un parco con piante secolari, in cui trova posto anche una splendida ghiacciaia seicentesca ovoidale. Ebbene tanto lustro, noto nel mondo, ma ai bolognesi quasi sconosciuto, che vede la dichiarazione di interesse sulla metà delle opere, (per i profani è quel procedimento con cui lo stato dichiara di interesse culturale nazionale un’opera) gravava integralmente sulle sue spalle, non più giovani e sicuramente con una diponibilità di mezzi limitata. Lei era una persona frugale per indole, ma in questo caso anche per necessità. D’inverno riscaldava solo poche stanze, mangiava sempre in cucina, si avvaleva unicamente dell’opera di un giardiniere (per fare potare le piante, anch’esse sottoposte a tutela paesaggistica, del parco, era costretta ogni tanto a cedere qualche opera minore); a chiunque incontrava proponeva continuamente progetti e contemporaneamente chiedeva in maniera persino ossessiva contributi. Una vita assolutamente dedicata all’Arte. Tutti gli amministratori pubblici si vantavano della presenza e del prestigio di avere sul territorio una collezione così importante, ma nessun aiuto concreto. Questa è la condizione normale della Cultura in Italia. La nostra giurisprudenza prevede la possibilità di esercitare da parte dello Stato la “dichiarazione dell’interesse culturale” cioè di dichiarare che un bene è di interesse prevalente per lo Stato; e precisa che: “Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la del loro natura giuridica” (ovvero che tale tutela si esercita anche sugli eredi o gli eventuali acquirenti). Ciò comporta l’obbligo di una corretta manutenzione e conservazione, naturalmente totalmente a carico del privato, non importa se privo di mezzi, obbliga a richiedere specifico permesso (con per esempio costi assicurativi, che decide la Soprintendenza) ogni qualvolta l’opera venga spostata, ad esempio per una mostra, vieta la vendita all’estero; e anche in Italia riserva allo Stato il diritto alla prelazione. In soldoni un’opera dichiarata, una volta si diceva notificata, oggi in un mercato globalizzato perde immediatamente gran parte del valore, come per qualunque bene soggetto a limitazioni; privandolo spesso delle risorse necessarie alla sua conservazione per i posteri. Invece che una legge di tutela questa spesso si risolve nella condanna all’oblio e al degrado. Naturalmente nessun obbligo all’acquisto pubblico di opere che lo Stato stesso ha dichiarato fondamentali per la cultura del paese. Purtroppo la burocrazia e le leggi farraginose ed obsolete, che ci affliggono, hanno un’immediata ripercussione su tutto il mercato dell’Arte. Basti pensare che l’Italia possiede oltre il 60% delle opere d’arte del mondo e commercia poco più di cento milioni di euro all’anno, la Cina con il 3 % oltre sessanta miliardi. Risultato oggi il valore dell’Italia è ai minimi storici, l’interesse alla conservazione di opere che hanno sempre meno valore anche. Stiamo distruggendo un patrimonio, che non ci appartiene, culturalmente, ma che abbiamo ricevuto dal nostro grande passato e che dovremmo consegnare al futuro dell’umanità. Il Pubblico destina continuamente risorse, come per esempio nel futuro Recovery plan, a ogni tipo di destinazione, spesso solo a scopi clientelari, poco o nulla ad eroi della cultura come Bianca Maria. Oggi siamo noi purtroppo i veri Talebani distruttori della cultura occidentale, che è l’Italia a rappresentare quasi integralmente.

DARIO SANTORO